Safe Spaces – Schutzräume – sind für viele Menschen schon lange kein Fremdwort mehr. Insbesondere für Menschen, die sich mit Diskriminierung auseinandersetzen, spielt das Konzept eine wichtige Rolle. Der Duden definiert einen Safe Space als einen Ort, der vor Diskriminierung schützt (Dudenredaktion, n.d.). Solche Schutzräume sind unerlässlich als Rückzugsorte für Menschen, die in unserer Gesellschaft benachteiligt oder besonders verletzlich sind – also für Personen, die Ausgrenzung oder Diskriminierung beispielsweise aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer sexuellen Identität erleben.

Doch inwieweit sind solche geschützten Räume für einen authentischen Dialog über ebendiese Diskriminierungserfahrungen geeignet? Zwar bieten Safe Spaces Sicherheit und „Komfort”, geht dies aber womöglich auf Kosten von Austausch und der Begegnung mit neuen und anderen Perspektiven? Seit einigen Jahren findet der Begriff des Brave Space mehr und mehr Beachtung. Nicht als Ersatz, sondern als Erweiterung und Kontextualisierung der Safe-Space-Idee, befürworten Moderator*innen, Forschende und Lehrende eine neue Kultur des Dialogs (siehe z. B. Arao & Clemens, 2013). In Brave Spaces soll genau dieser offene, mutige Austausch möglich werden.

Was braucht es, um mutig zu sein?

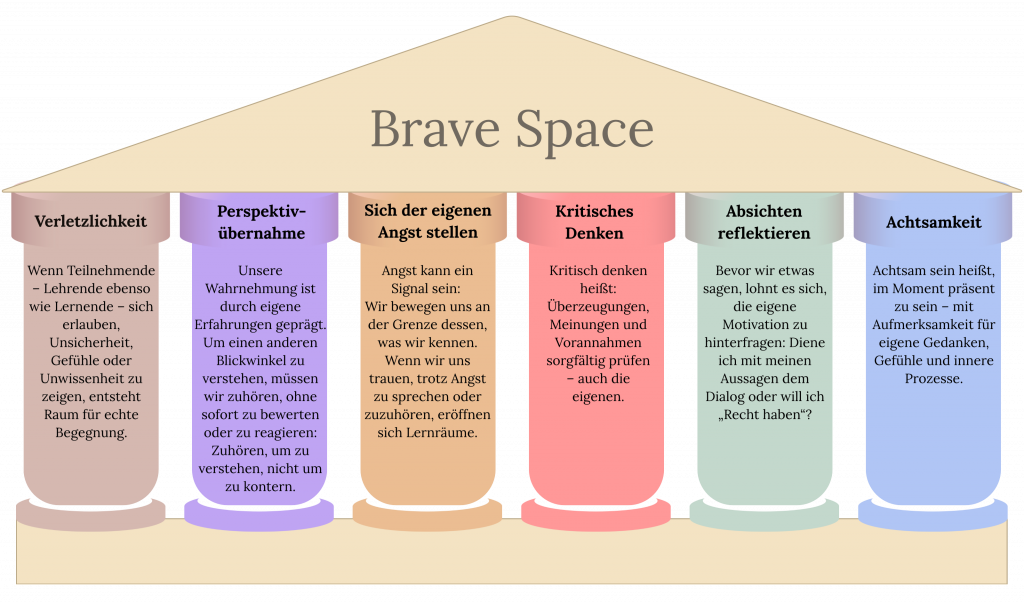

Brave Spaces fördern aktive und gleichberechtigte Teilnahme, respektvollen Austausch, Perspektivwechsel und das Aufdecken eigener Denkmuster und Wahrnehmungsverzerrungen. Schwierige und mitunter unangenehme Gespräche werden dabei nicht als Bedrohung, sondern als Chancen für persönliches Wachstum verstanden (Alam, 2025).

Ein Brave Space ist ein Umfeld, in dem schwierige Themen (z. B. Macht, Privilegien, Diskriminierung) offen angesprochen werden können. Dabei gilt: Völlige „Sicherheit“ im klassischen Sinne existiert nicht. Sicherheit entsteht vielmehr durch Verantwortungsübernahme und Engagement aller Beteiligten.

Stubbs (2021) identifiziert sechs wesentliche Säulen, die einen solchen Raum unterstützen:

Beispiele aus der Praxis

Das Konzept des Brave Space hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen theoretischen und praktischen Rahmen für den Umgang mit kontroversen Themen in den Bereichen Bildung, Community-Arbeit und öffentlichen Dialogen entwickelt.

Wie so ein Brave Space in der Praxis aussehen kann, veranschaulichen die folgenden beiden Projekte:

Als Reaktion auf die Zunahme von islamfeindlichen Vorfällen in Kanada wurde 2021 das Brave Space Project ins Leben gerufen. Hierbei kommen muslimische Frauen mit unterschiedlichen Hintergründen und aus verschiedenen Altersgruppen in Selbsthilfegruppen zusammen. Ziel ist es, muslimische Frauen dabei zu unterstützen, Bewältigungsstrategien und Resilienz im Umgang mit Islamfeindlichkeit zu entwickeln, indem sie ermutigt werden, sich über ihre Erfahrungen auszutauschen und sich innerhalb ihrer Community zu vernetzen (ABRAR Trauma & Mental Health Services, 2024). Das Projekt wurde bereits auf mehrere Städte in Kanada ausgeweitet.

Ein anderes Beispiel sind die Dartmouth Dialogues der Dartmouth University (USA). Hier werden Teilnehmende von Gesprächsrunden und Workshops damit vertraut gemacht, über Differenzen hinweg respektvoll zu diskutieren. Ziel ist es, einen konstruktiven Umgang mit Meinungsdifferenzen zu erlernen, Widerstandsfähigkeit gegenüber Widrigkeiten auszubauen und Empathie, Geduld und Mitgefühl zu kultivieren (Dartmouth Dialogues, n.d.)

Die beiden Beispiele zeigen unterschiedliche Möglichkeiten, wie Brave Spaces gestaltet werden können: Das Brave Space Project stärkt insbesondere den Austausch innerhalb einer Community, während die Dartmouth Dialogues gezielt Begegnungen über unterschiedliche Gruppen hinweg fördern.

Die WERTstatt als mutiger Ort

Auch in der WERTstatt eröffnen wir den Raum, um mutig in den Austausch zu treten und Wertekonflikte nicht als Hindernis, sondern als Chance zu sehen. Studierende erhalten Werkzeuge, um in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft selbstbestimmt, kommunikationsstark und konfliktfähig zu handeln – und dabei Mut zu zeigen.

Von: Charlie Albrecht

Literatur

ABRAR Trauma & Mental Health Services. (2024, January 23). Brave Space [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=wlC3TuVLQro

Alam, N. (2025, February 24). From “Safe Spaces” to “Brave Spaces”: The importance of speaking up. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/us/blog/pop-culture-mental-health/202502/from-safe-spaces-to-brave-spaces-the-importance-of-speaking

Arao, B., & Clemens, K. (2013). From safe spaces to brave spaces: A new way to frame dialogue around diversity and social justice. In L. M. Landreman (Ed.), The art of effective facilitation: Reflections from social justice educators (pp. 135–150). Stylus Publishing.

Dartmouth Dialogues. (n.d.). Mission. Dartmouth College. Retrieved October 15, 2025, from https://dialogues.dartmouth.edu/about/mission

Doornbosch, L. M., van Vuuren, M., & de Jong, M. D. T. (2025). Brave conversations within safe spaces: Exploring participant behavior in community dialogues. Small Group Research, 56(4), 726–764. https://doi.org/10.1177/10464964241302071

Dudenredaktion. (n.d.). Safe Space. In Duden online. Bibliographisches Institut. Retrieved October 15, 2025, from https://www.duden.de/rechtschreibung/Safe_Space

Nelson, S. B. (2024). Holding a brave space: Lessons from reality storytelling. International Journal of Information, Diversity, & Inclusion, 8(3/4), 6–26. https://doi.org/10.33137/ijidi.v8i3/4.43657

Stubbs, V. (2021). The six pillars of brave space. University of Maryland, School of Social Work. https://www.ssw.umaryland.edu/media/ssw/practicum-education/2—The-6-Pillars-of-Brave-Space.pdf

Verduzco-Baker, L. (2018). Modified brave spaces: Calling in brave instructors. Sociology of Race and Ethnicity, 4(4), 585–592. https://doi.org/10.1177/2332649218763696